| Monde Grec |

| Minoens |

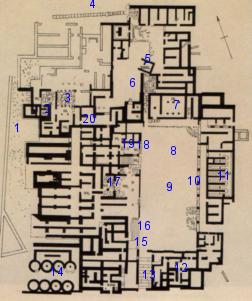

Palais de Malia

Le site, qui s’étend sur 9 800 m2, a été découvert en 1915. Il a été fouillé par des équipes françaises, belges et suisses de 1922 à nos jours.

Le site se composent de plusieurs ensembles de constructions : un palais, une agora et une crypte hypostyle , plusieurs quartiers d’habitations et plus loin une petite nécropole. Le premier palais fut construit vers 1900 av. J.-C. et définitivement détruit en 1450 av. J.-C. a l’époque mycénienne, il sera réoccupé. Du premier palais peu de choses demeurent aujourd’hui visibles, la plupart des ruines datent de la période néopalatiale.

Comparé aux autres palais minoens, celui de Malia paraît moins luxueux : les murs sont en briques crues sans placage de gypse et sans trace de fresques. C’est la découverte du mobilier et des objets sur place qui a permis l’identification des pièces.

|

| |||||||

Le palais

Il possède cinq entrées : une dans chaque angle et une à l’ouest, les deux entrées principales étant situées au nord et au sud. L’entrée ouest est la plus monumentale. Elle est typique de l’architecture minoenne : l’appareillage mural de la façade à redans s’appuie sur un soubassement saillant. Au sud-ouest sont situés deux rangées de quatre silos : comme les archéologues n’ont pas retrouvé de trace d’enduit sur les parois, ils supposent qu’il s’agit de silos plutôt que de citernes. Le pilier central supportait peut-être un toit.

En pénétrant dans le palais par l’entrée sud, on aperçoit immédiatement sur la gauche, une grande pierre plate et ronde (90 cm de diamètre) ornée de 33 cupules circulaires et d’une plus grande en forme de bec verseur. Cette pierre, appelée kernos, est une pierre à cupules servait peut-être lors d’un rite de la panspermie.

Sur le côté ouest de la cour centrale, il subsiste onze marches d’un escalier monumental qui permettait d’accéder à une salle hypostyle à l’étage supérieur. L’escalier se fermait par une porte à deux vantaux (il reste la crapaudine sur le deuxième marche).

L’aile ouest du palais devait concentrer les activités politiques et religieuses. Les appartements royaux se composent d’un labyrinthe de salles. Au centre, le mégaron s’ouvrait sur trois côtés par des murs percés de baies, appelés polythyron. Cette belle pièce devait servir pour les réceptions et audiences. De part et d’autre, le mégaron de la reine et celui du roi. Ce qu’on appelle la loggia est une salle avec un pilier accessible depuis la cour centrale grâce à quatre marches.

Derrière cet espace surélevé, une dalle rectangulaire a été interprétée comme la base d’un trône, d’où l’appellation de salle du trône. Encore derrière, un étroit escalier encadré par deux colonnes descend vers la salle du « trésor », où furent retrouvées plusieurs armes d’apparat, dont la célèbre hachette à tête de panthère, vraisemblablement des insignes du pouvoir royal. La salle aux deux piliers devait servir à diverses cérémonies religieuses : chacun de ses piliers est gravé de nombreuses reproductions du symbole de la double hache.

La cour centrale est une esplanade rectangulaire d’environ 48 x 22 mètres dont le sol de terre battue était recouvert de plusieurs couches de stuc et partiellement dallé. Au centre s’élevait une petite construction souterraine, sans doute un autel.

Le côté est de la cour est bordée d’une colonnade constituée d’une succession de piliers carrés alternant avec des colonnes rondes qui devaient être en bois et dont ils subsistent les bases en pierre. Derrière ce portique s’alignent sept magasins rectangulaires caractéristiques : le long des murs, une banquette permettait de recevoir les pithoi en terre cuite ; au centre une large rigole terminée par une vasque pour recevoir le vin ou l’huile.

Au nord de la cour, on peut découvrir une salle hypostyle de 9,4 x 9,3 mètres précédé d’un portique. Les six piliers sont disposés de manière asymétrique sur deux rangées. Les nombreuses pièces de vaisselle qu’on y a retrouvées laissent supposer qu’il s’agissait d’une cuisine. L’escalier adjacent devait mener à la salle à manger située à l’étage. Au delà , de part et d’autre de l’entrée nord du palais, une succession de magasins et d’ateliers.

Le bâtiment oblique, au cœur de la cour nord, était réservé à un usage non-identifié, peut-être un sanctuaire. Cette disposition quelque peu anarchique laisse penser qu’il s’agirait d’une construction postérieure au reste du palais, peut-être mycénienne d’après l’appareillage. A l’est de la cour nord se trouvait un autre complexe de magasins et d’ateliers. De l’entrée nord du palais partait la route de la mer et une voie processionnelle menant à l’agora.

En revenant vers la cour ouest, on accède au bain lustral par un escalier coudé. C’est une salle à demi-enfouie dont les murs recouverts de stuc n’étaient pas décorés. Les archéologues estiment qu’elle devait plutôt servir pour des rites de libations, l’absence d’un système d’évacuation des eaux excluant la possibilité d’y pratiquer des bains. C’est dans le vestibule de cette pièce qu’ont été découvertes deux petites épées dont le pommeau de l’une était décorée d’un acrobate effectuant le saut de la mort.

La crypte hypostyle

Au-delà du palais vers l’ouest, une crypte hypostyle a été mise à jour. On y descend par un escalier coudé. Elle se compose de cinq pièces bordées d’un mur en pierres taillées dont deux salles avec des banquettes en vis à vis. Un petit escalier, vers le fond, mène à cinq magasins du même type que ceux situés dans l’aile est du palais. L’usage de cette crypte n’est pas précisément déterminé. Certains on voulut y voir un bâtiment public avec une fonction politique du type boulê. Une seule certitude : l’ancienneté de cette construction qui date de la période des premiers palais.

Le quartier Mu

Situé au nord-ouest du palais, il s’étend sur plus de 2500 m². Il date de la période des premiers palais. Il fut détruit par un incendie. Le nom de quartier Mu a été donné par les archéologues. On peut y distinguer trois types de constructions : des maisons-ateliers, des bâtiments principaux et un ensemble de constructions indéterminées. Le bois et la pierre sont les principaux matériaux qui ont été utilisés avec quelques rares structures en grès ou en moellons de calcaire pour les édifices principaux.

Les pièces sont disposées en enfilade et tendent à converger vers la partie centrale du bâtiment. A l’étage, devaient se trouver des pièces de réunion plus vastes. La maison du quartier Mu tient aussi lieu de ferme : certaines pièces devaient faire office d’étables. Les productions agricoles (huile, vin, blé, orge, pois, lentilles..) étaient entreposées dans de grandes jarres. L’abondance des meules laissent supposer une intense activité de meunerie. D’autres pièces faisaient office d’ateliers de tissage, de poterie ou de métallurgie.

Les vestiges du quartier Mu ont livré de nombreux objets de la vie quotidienne : céramique, vases en pierre et en métal, outils, armes d’apparat, sceaux, documents en hiéroglyphes crétois... La disposition des bâtiments et les objets retrouvés indiquent peut-être qu’il s’agissait plus de bâtiments liés au palais que d’un quartier artisanal.

Le quartier Nu

Quartier découvert à l’ouest du palais dont la fouille se poursuit. Il couvre une superficie de 750 m². Il est composé d’un bâtiment à trois ailes disposées autour d’une petite cour. Comme dans le quartier Mu, les archéologues y ont mis à jour des vestiges d’activités artisanales. Il fut sans doute abandonné au XIIe siècle av. J.-C.

Portfolio

Accueil | Plan

| Crédits

| Frise chronologique

|

Dernière mise à jour : 31 décembre 2021 2005-2024 © Clio la Muse |